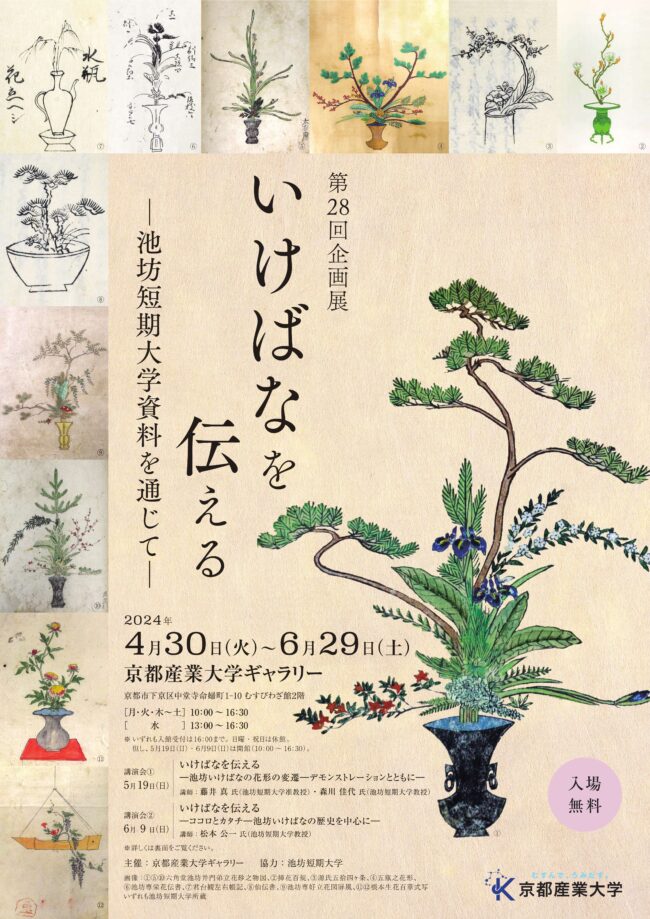

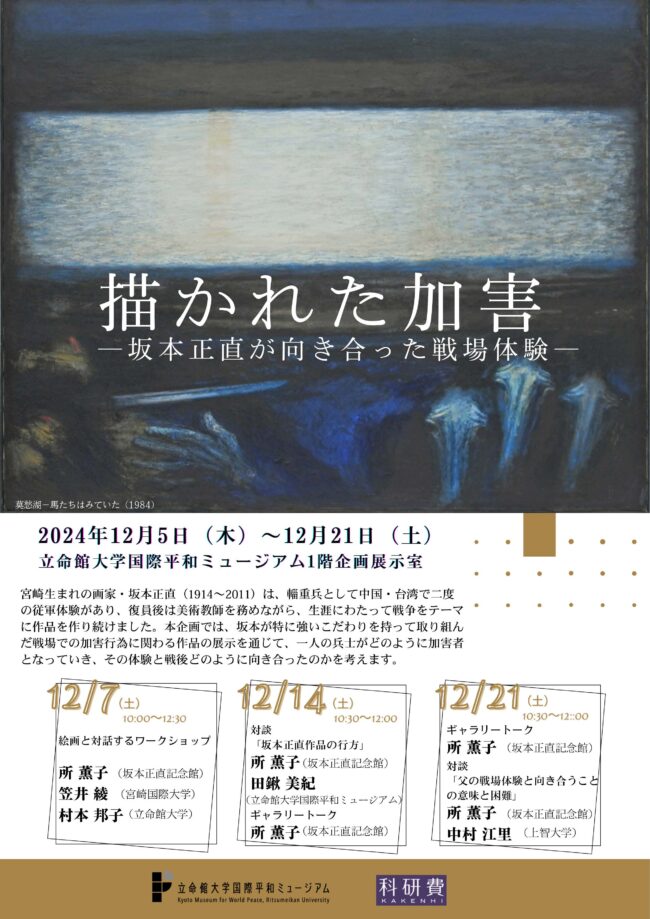

京都精華大学ギャラリーTerra-Sでは、ギャラリーの特徴的な展示空間を生かし、活躍する本学卒業生及び教員のアーティストを紹介するグループ展「Seika Artist File #2『Imagined Sceneries ―7つの心象風景をめぐる』」を開催します。

「Seika Artist File」展の第二弾となる本展は、「Imagined Scenery(心象風景)」をキーワードに、石原 葉、岸 映子、佐川晃司、ジダーノワ・アリーナ、高原秀平、西村 涼、山本理恵子の7名の作家で構成します。

絵画制作をとおして、個人の無自覚な視線の可視化や他者との対話について思考し続ける石原。「彩石象嵌」という独自の技法を確立し、独創的な幾何学形体の陶芸作品を生み出す岸。色面や線、幾何学形などをモチーフに、一貫してモダニズム以降の絵画を追究する佐川。人が話す日常や記憶を描いた映像作品をとおして、鑑賞者の記憶と対峙するジダーノワ。自然と関わりながら様々な風景やその印象を縫い合わせるように、一枚の抽象画を描く高原。様々な土地に身を置き、自然物の流動性や壮大な時間の経過を“線”として版に刻みこむ西村。図像同士の関係性と境界に着目し、多様な手法で図と地が共振する絵画を試みる山本。

彼ら・彼女らの作品は、一括りに「心象風景」と語れるものではありませんが、自身の心に浮かんだ景色や思考、記憶をとある風景として、私たちの前に表出させている点が共通しています。作家たちがどのように世界と自身との関係性を意識、思考し、日々考察を続けているのか。7つの展示室を順にめぐりながら、彼ら・彼女らが紡ぎだす「心象風景」をとおして、新たな視点/価値観と出会う機縁となれば幸いです。

アーティストプロフィール

石原 葉|ISHIHARA Yo

1988年宮城県生まれ。2011年東北芸術工科大学芸術学部美術科日本画コース入学。2020年東北芸術工科大学大学院芸術工学専攻博士課程卒業。2022年より京都精華大学芸術学部特任講師。

現代社会における共同体を「絶え間なく了承を繰り返す場所」と仮定し、個人の無自覚な視線の可視化や他者との対話について絵画制作を通して思考し続けている。

近年の主な個展に、「Walking in the forest」(Cyg art gallery、岩手、2022)、「Who」(靖山画廊、東京、2020)、「Jungle in your eyes」(フリュウ・ギャラリー、東京、2018)など。主なグループ展に、「京都日本画新展2024」(美術館「えき」KYOTO、2024)、「後発的当事者」(原爆の図・丸木美術館、埼玉、2022)、「山形 美の鉱脈」(山形美術館、2020)など。

演劇集団ゲッコーパレード所属。佐藤国際文化育英財団第25期奨学生、神山財団芸術支援プログラム奨学第2期生。

岸 映子|KISHI Eiko

1948年奈良県生まれ。2001年京都精華大学人文学部卒業。2004年国際陶芸アカデミー会員。

多様な表現が可能な陶芸の魅力に惹かれ、土作りから始まる「彩石象嵌」という独自の技法を確立し、独創的な幾何学形体の作品を生み出している。

近年の主な展覧会に「TEFAF Maastricht 2024」(MECC Maastricht Forum 100、オランダ、2024)、「現在日本の第36回 京都美術文化賞受賞記念展」(京都文化博物館、2024)、「京の作家が魅せるInteractive(工芸)」(京都高島屋美術部、2022)、「北海道陶芸の変遷 – 現代陶芸の今」(札幌芸術の森美術館、北海道、2022)、「Pure Form: Japanese Sculptural Ceramics」(Art Gallery of South Australia/オーストラリア、2022)、「International Women’s day」(チェルヌスキ美術館、フランス、2021)など。

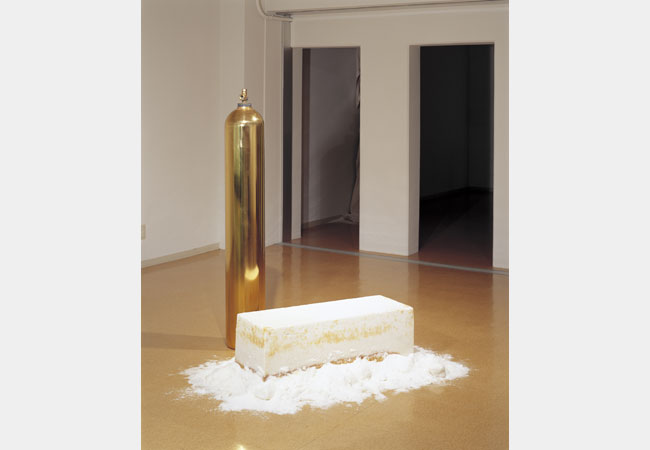

佐川晃司|SAGAWA Koji

1955年福井県生まれ。東京藝術大学大学院美術研究科博士後期課程満期退学。1985年から2023年まで京都精華大学芸術学部教員。京都精華大学名誉教授

40年以上、一貫して絵画という表現形式そのものにこだわり、フォーマリスティクな立場から絵画を制作し続けている。本展では、1981~2年頃に制作した佐川にとっての出発点ともなった色面を構成要素とした作品を展示。

主な個展に、「絵画―見ることの向こう」(金津創作の森、福井、2016)、「場からの創出」(豊田市美術館、愛知、2006)、「近作展10 」佐川晃司(国立国際美術館、大阪、1992)など。主なグループ展に、「絵画:想起のかたち 佐川晃司×安喜万佐子展」(奈義町現代美術館、岡山、2023)、「DIALOGUES」(滋賀県立美術館、滋賀、2002)、「水戸アニュアル‘95 絵画考ー器と物差し」(水戸芸術館現代美術ギャラリー、茨城、1995)、「現代美術への視点ー形象のはざまに」(東京国立近代美術館、東京/国立国際美術館、大阪、1992)など。

ジダーノワ・アリーナ|ZHDANOVA Alina

1992年モスクワ生まれ、北海道育ち。2024年京都市立芸術大学博士後期課程満期退学。2024年より京都精華大学メディア表現学部特任講師。映像作家、キュレーターとして京都を拠点に活動。

人の記憶や人格、その背景にある社会背景に興味を持ち、様々な国や街でリサーチを行う。人が話す日常や記憶を使って、鑑賞者の記憶と対峙するような作品を作る。

近年の主な展覧会に「Unknown Traces」(アートスペース感、京都、2024)、「VIDÉO CLUB KYOTO」(FRAC Champagne-Ardenne フランス、2023)、「第1回MIMOCA EYE」(丸亀市猪熊弦一郎現代美術館、2022)など。主なキュレーションに「ゆらゆらゆれる記憶と痕跡」(瑞雲庵、京都、2022)、「Symptoms -4つの思考と身体性-」(アートスペース感、2021)など。主な受賞歴に「Kyoto Art for Tomorrow 2021 ‒京都新鋭選抜展-」最優秀賞、ゲーテ・インスティチュート・ヴィラ鴨川国際交流賞(京都文化博物館、2021)など。

https://www.zhdalina.com/

高原秀平|TAKAHARA Shuhei

1990年兵庫県生まれ。2014年京都精華大学芸術学部造形学科洋画コース卒業。

日常に潜む自然を拾い集め、それらの印象を縫い合わせるように、豊かな色使いで1枚の抽象画を描く。

近年の主な個展に「廻って遊んで抜け出して」(2kw gallery、滋賀、2024)、「開館40周年記念 アトリエ展 VOL.2「高原秀平 展」」(西脇市岡之山美術館、兵庫、2024)、「鳥が星を巡るとき」(gallery301、兵庫、2022)など。主なグループ展に、「めぐる」(Gallery島田、兵庫、2024)、「シマダデマンダラ」(Gallery島田、兵庫、2023)など。

https://www.shuheitakahara.com/

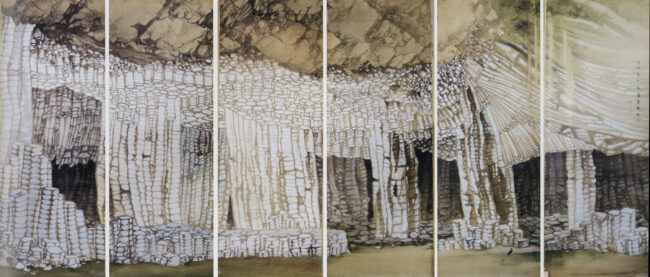

西村 涼|NISHIMURA Ryo

1993年京都府生まれ。2016年京都精華大学芸術学部メディア造形学科版画コース卒業。2018年京都市立芸術大学大学院美術研究科絵画専攻版画修了。

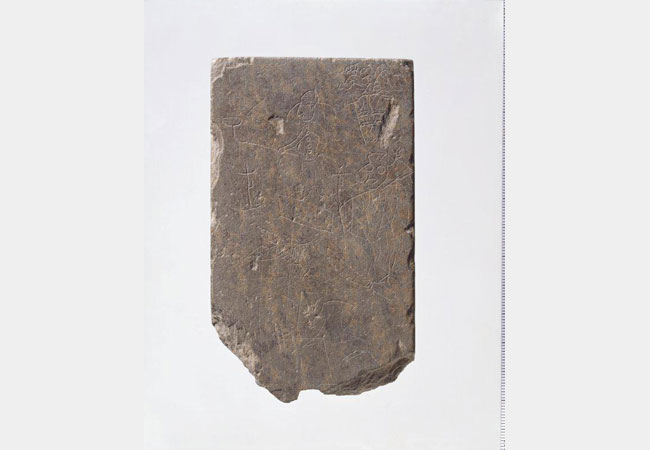

ドライポイント(銅版画技法の一種)を用いて自然物の流動性や壮大な時間の経過を“線”として刻み込む作品を発表している。

近年の主な個展に、「私の生命を旅する / 私の形象を追放する」(Kagoo[ART OSAKA2024])、2024)、「悠久をただよう」(アートゾーン神楽岡、京都、2024)「時に潜る」(国際芸術センター青森、2023)、「柔らかな風景」(大阪府立江之子島文化芸術創造センター、2023)など。グループ展に「Kyoto Art for Tomorrow 2024 ー京都府新鋭選抜展ー」(京都府文化博物館、2024)、「もののうつり」(京都芸術センター、2023)など。

https://www.instagram.com/ryonishimura_works/

山本理恵子|YAMAMOTO Rieko

1985年大阪府生まれ。2011年京都市立芸術大学大学院美術研究科修士課程油画修了。2019年より京都精華大学芸術学部非常勤講師。

図像同士の関係性と境界そのものに着目し、筆触により逸脱すること/留まることを繰り返しながら、多様な手法で図と地の共振する絵画を描く。2023年よりイメージ生成AIを用いたプロジェクトAIOA(AI Order Art)を始める。

近年の主な個展に、「Floating Structural Body」(2kw gallery、滋賀、2023) 「Urlandschaft -原風景-」(MEDIA SHOP gallery2、京都岡崎蔦屋書店、京都、2021)、「夜更のサンルーム」(千鳥文化ホール、大阪、2021)、「真昼の星々」(hitoto、大阪、2019)など。主なグループ展に、「アートがあればII ─ 9人のコレクターによる個人コレクションの場合」(東京オペラシティ アートギャラリー、2013)、「VOCA」(上野の森美術館、東京、2010)など。https://riekoyamamoto.com/

関連イベント

出品作家によるオープニング・トーク

日時:2024年11月15日(金)17:00-18:00

会場:ギャラリーTerra-S

※トーク終了後、レセプションを開催予定。

ワークショップ「風景を彫る」

講師:西村涼(本展出品作家)

日時:2024年11月16日(土)13:00-16:00

会場:ギャラリーTerra-Sほか

定員:10名

参加費:500円(本学学生は無料)※要事前申込・先着順

ワークショップ「絵とAIイメージの往来に起こること」

講師:山本理恵子(本展出品作家)

日時:2024年11月23日(土)13:00-15:30

※ワークショップ終了後、アフタートーク

ゲスト:倉地宏幸(大阪電気通信大学 総合情報学部 ゲーム&メディア学科 准教授)※予定

会場:ギャラリーTerra-Sほか

定員:10名 ※小学生は大人1名付き添いのもと、ご参加ください。

参加費:500円(本学学生は無料)※要事前申込・先着順

ワークショップ「ひろがる視(め)と身体(からだ)」

講師:ジダーノワ・アリーナ(本展出品作家)

日時:2024年12月7日(土)10:00-17:00(昼休憩含む)

会場:ギャラリーTerra-Sほか

定員:12名

対象:映像や身体表現に興味のある方(初心者歓迎)

参加費:無料 ※要事前申込・先着順

ワークショップ「演じている人を描く」

講師:石原葉(本展出品作家)

ゲスト:崎田ゆかり(ゲッコーパレード)

日時:2024年12月14日(土)13:00-15:30

会場:ギャラリーTerra-Sほか

定員:10名

参加費:500円(本学学生は無料)※要事前申込・先着順

学芸員によるギャラリートーク

日時:2024年11月30日(土)14:00-14:30

会場:ギャラリーTerra-S ※申込不要

※諸般の事情により会期・時間・内容等が変更になる場合があります。

最新情報や関連イベントの申込方法などの詳細はギャラリーのWEBサイトをご確認ください。

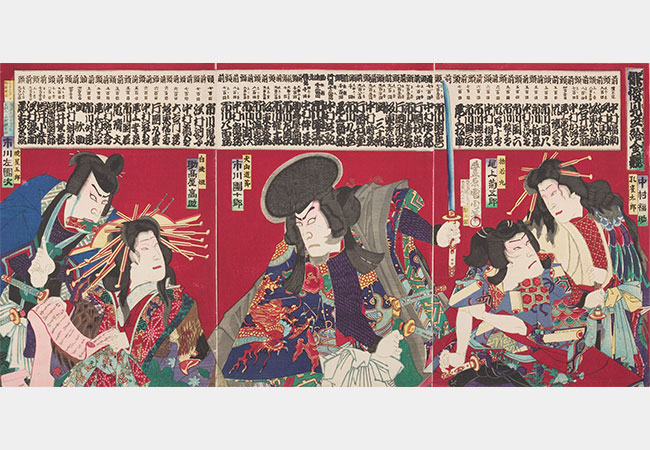

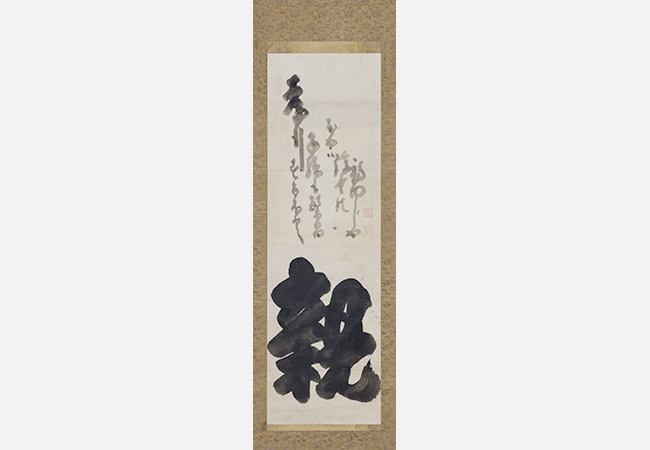

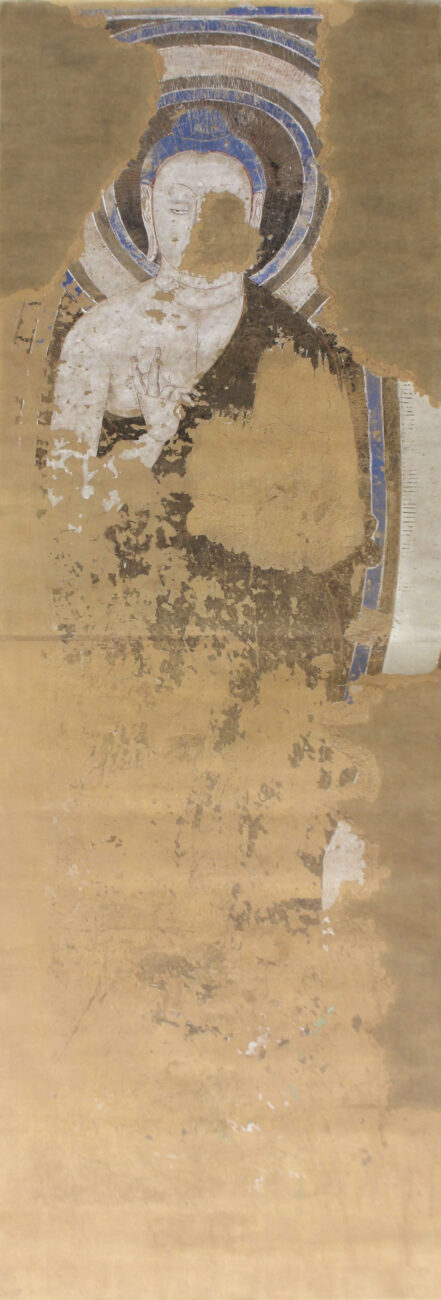

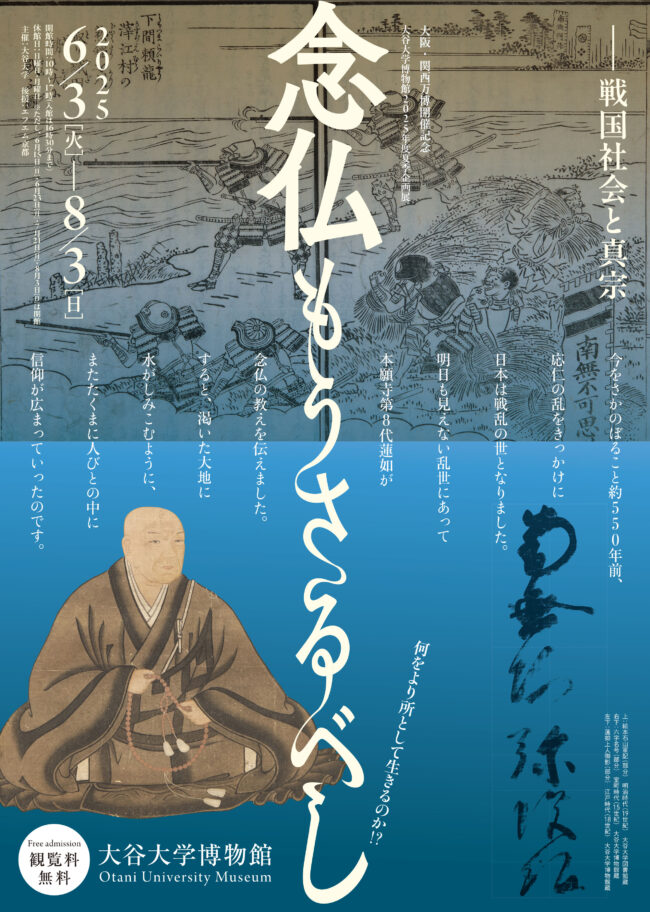

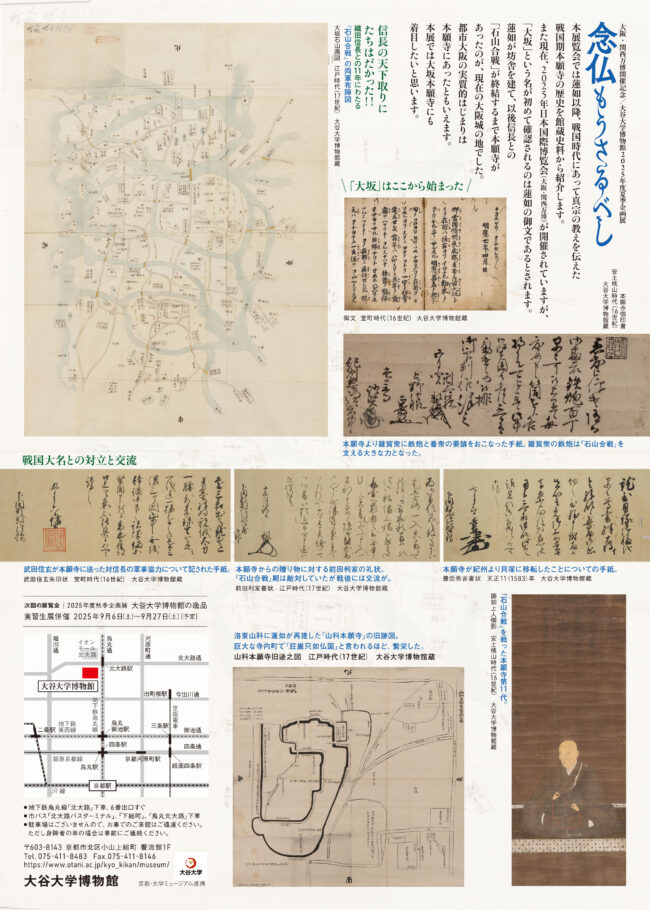

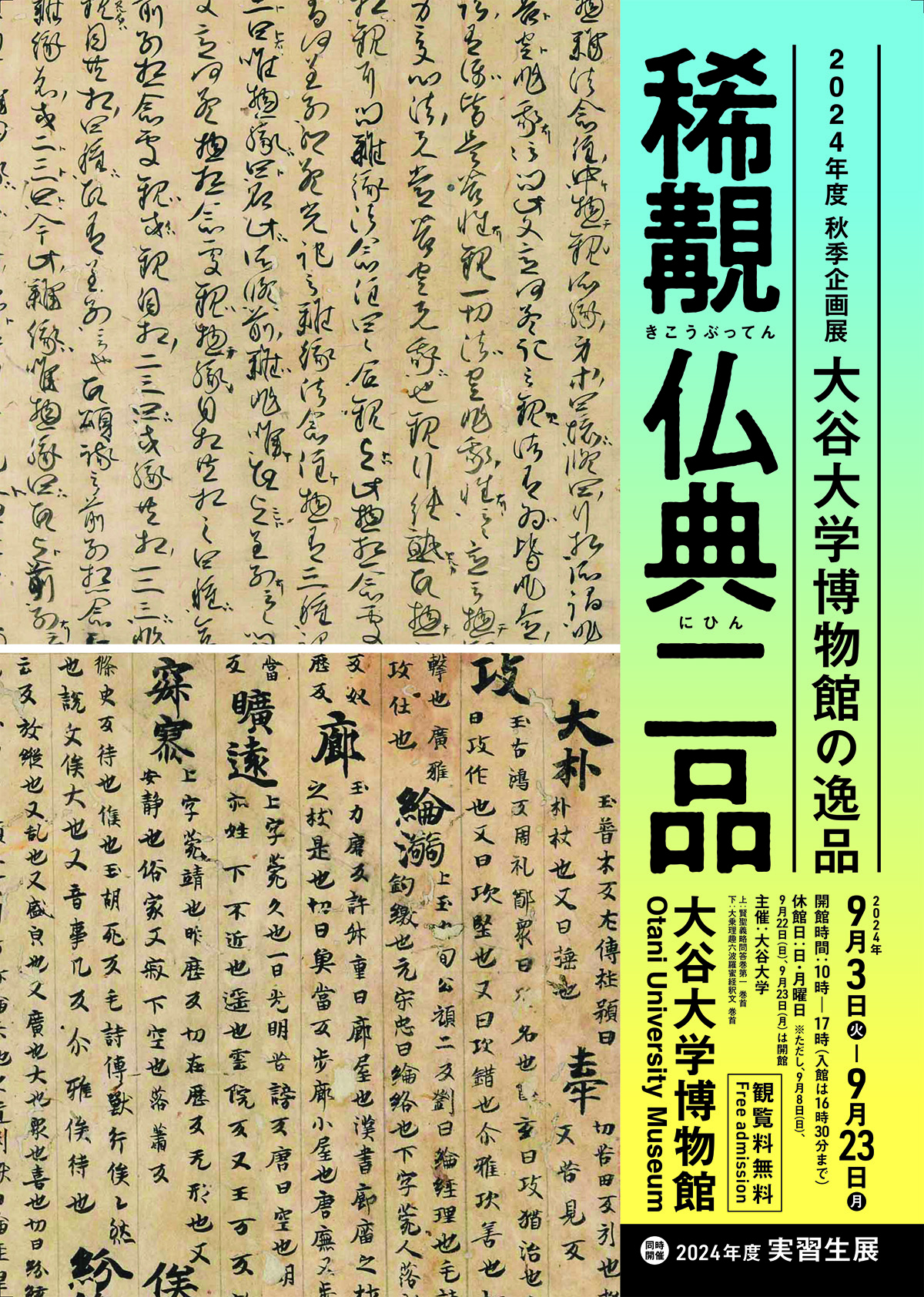

今をさかのぼること約550年前、応仁(おうにん)の乱をきっかけに日本は戦乱の世となりました。明日も見えない乱世にあって本願寺第8代蓮(れん)如(にょ)は念仏(ねんぶつ)の教えを世に伝えました。

今をさかのぼること約550年前、応仁(おうにん)の乱をきっかけに日本は戦乱の世となりました。明日も見えない乱世にあって本願寺第8代蓮(れん)如(にょ)は念仏(ねんぶつ)の教えを世に伝えました。

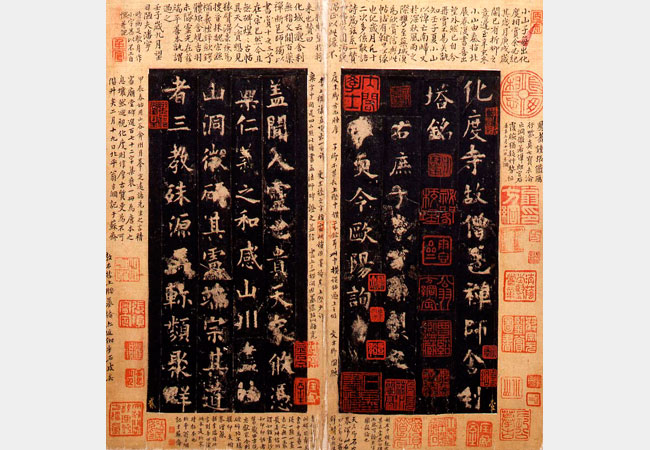

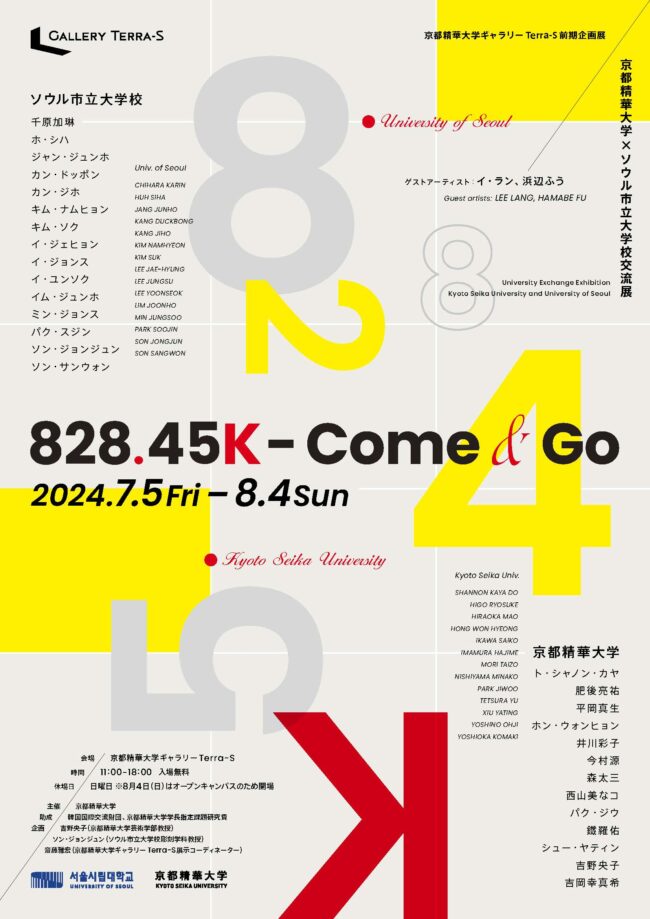

吉岡幸真希×趙婧鈺

吉岡幸真希×趙婧鈺